2025年11月7日/長崎県対馬市

対馬市立西部中学校の文化学習発表会で、なかよし学園プロジェクト(代表:中村雄一)が基調講演を行い、同校が作成した「SEIBU PEACE KARUTA(西中ピースカルタ)」が戦後直後のシリアの授業で使われ、その様子と感謝のメッセージが学校へ“戻ってきた”ことを全校生徒・保護者・地域の皆さまと共有しました。

本事業は、CoRe Loop(Co-create & Return Loop)=つくる→届ける→共創→還る→拡張という往還設計にもとづく「世界とつながる学びプロジェクト」の実装例です。アクションを伴わない調べ学習や寄付・寄贈で終わらせず、自分たちの学びが世界で“役に立った手応え”までを含めて学ぶ──ここに本モデルの核心があります。

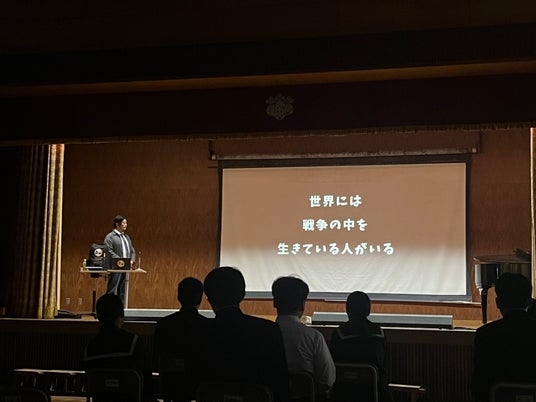

西部中学校で行われた講演会で自分たちの行動が起こした「平和」を実感する生徒たち

世界のリアルを知ってからアクションを起こす

7月西部中学校ではまず“世界の今”を知る校内講演会を実施し、生徒たちは内戦や貧困、復興の現場について学びました。講演を受けて「自分たちの言葉で平和を届けたい」と有志が動き、全校で読み札・取り札を出し合ってSEIBU PEACE KARUTA(西中ピースカルタ)を制作。完成したカルタは7月末に海を渡ってシリアへ届けられました。

シリアの戦争のリアルを伝える中村雄一代表

戦後80年の日本が戦後0年のシリアにできること、をテーマに現地で活動を行った

現地を訪れることで世界をつなぐ。これがなかよし学園の核となる

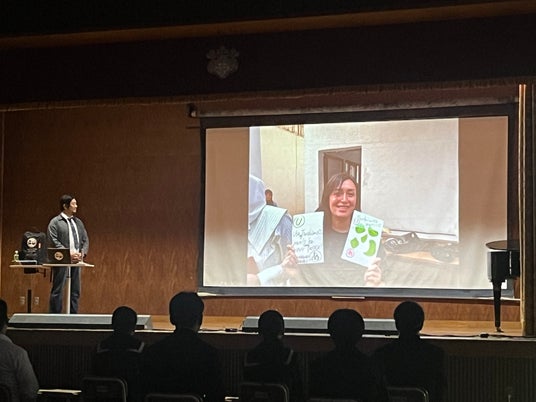

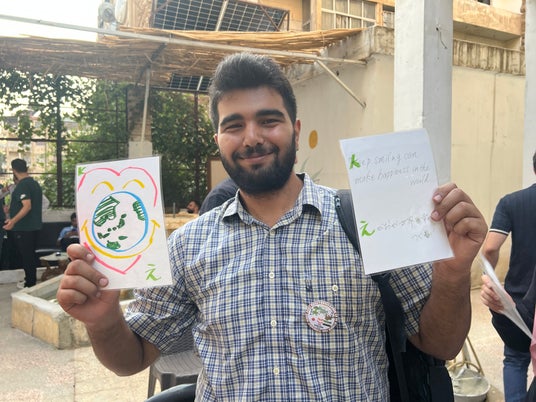

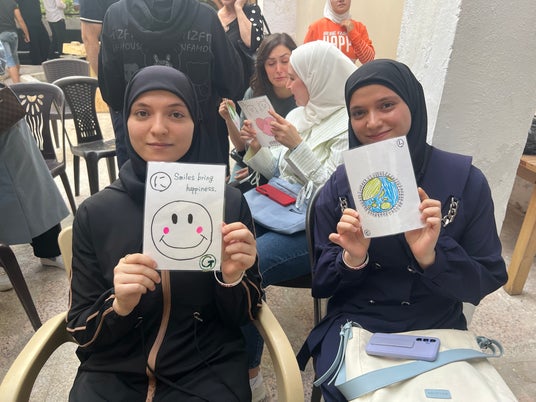

シリアは約14年に及ぶ内戦を経て、いままさに平和づくりが急務となる時期。現地の授業では、カルタを通じて「争いを避けるには? 相手を思いやるには?」を子どもたちが話し合い、遊びながら“平和のつくり方”を学びました。その後、現地の先生・子どもたちから感謝の手紙や写真、短い動画が西部中に届き、11月7日の文化学習発表会の基調講演でその様子を全校生徒・保護者・地域のみなさまと共有。つくる→届ける→現地で生きる学びになり→感謝が戻るという往還が可視化され、「自分たちの探究が本当に世界の役に立つ」という実感が学校全体に広がりました。

世界の現状を知ることで行動した「意味」をより深く知る

シリアに届いたカルタの様子を学ぶ

自分たちが主語になる動画でアクションを実感する生徒たち

動画は現地取材に基づきなかよし学園が作成

シリアから届いた折り鶴や手紙を受け取る生徒会長。リアルな人と人との交流が平和を生み出す。

なぜ新しいのか――“説明”で読める学びのイノベーション

日本全国50校超と、ケニア・シリア・ルワンダ・南スーダン・コンゴ民主共和国・カンボジア・東ティモールなど複数の国をオンライン/オフラインで結び、各校の特色を「教材」に変えて現地で活用。現地から返ってくる手紙・写真・短い動画を次の授業に還流することで、児童生徒の当事者性と継続性を高めます。

なかよし学園では今年度だけで1万人以上の子どもたちが本プロジェクトを通じて世界と実際に接続しました。“世界を応援する学校”が日本各地から立ち上がっている──それが「世界とつながる学びプロジェクト」です。

現地の生徒児童や行政リーダーたちもPEACE KARUTAで笑顔になった

カルタから平和を学習するアレッポ大学の学生たち

授業後、カルタは一人一人にプレゼントされた

西部中の実践――生徒・教員が作った“平和のことば”が、シリアで動いた

西部中では、生徒と先生一人ひとりが読み札・取り札を考え、平和のメッセージを込めた「SEIBU PEACE KARUTA」を制作。夏にシリアへ届け、現地の子どもたちが「平和をどうつくるか」を遊びながら学ぶ授業で活用しました。

発表会では、シリアの教室でカルタに集まる子どもたちの映像とともに、現地からの感謝の言葉が紹介され、会場には涙をぬぐう姿も。“自分たちの探究が国境を越えて役立つ”という実感が、学校全体の空気を変えました。

シリアのリアルな平和を自分たちも一緒に作っていることを実感する生徒たち

カルタに喜ぶアレッポ大学学生たち

カルタに喜ぶアレッポ大学学生たち

カルタに喜ぶアレッポ大学学生たち

カルタに喜ぶアレッポ大学学生たち

感謝の想いを現地からダイレクトに伝えることが生徒たちのエマージェンシーを育む。この学び合いはなかよし学園のCoRe Loopとして全国に実装されている

学校からの声

梅野三惠 校長

文化学習発表会のステージで、7月の学びが“海の向こうの教室”につながっていった全体像を見届けました。最初は小さな一歩――1枚の読み札、一言のメッセージ――でしたが、それが友だちを動かし、先生や保護者、地域を巻き込み、最後にはシリアの子どもたちの笑顔と感謝の言葉として返ってくる。学びが広がっていく連鎖を、今日は確かに感じました。

「戦争をしている国の子どもたちも、私たちと同じ“感情”や“たいせつなもの”を持っている」。写真や動画を見たとき、会場の空気が静かに震えたのがわかりました。子どもたちが起こした波紋は、次の探究や学校行事のあり方にも追い風になります。テストの点だけでは測れない“人に届く学び”を、これからも学校全体で育てていきたい――そう強く思いました。

住屋亜希子 教諭

日々の授業でヒロシマ・ナガサキを教えながら、世界のニュースに心が痛み、「私たちに何ができるのだろう」と無力感を覚える瞬間がありました。けれど今回、子どもたちの言葉で作ったSEIBU PEACE KARUTAが本当にシリアへ“届き”、現地の授業で使われ、感謝のメッセージが戻ってきた――その事実が、私自身の気持ちを大きく変えました。

“微力だけど無力じゃない”。諦めないで手を伸ばせば、必ずつながる。カルタ作りに向き合う生徒の表情、返ってきた手紙を読むときのまなざしは、教室の空気を一変させました。これからは、平和学習や総合の時間の中で「つくる→届ける→反応を受け取る」という往還を意識し、子どもたちの小さな行動を社会につなぐ設計を続けていきたい――そう覚悟を新たにしています。

地域発のテーマを世界へ――対馬らしさが武器になる

1年生は、「対馬の課題を魅力に変える発信!」を掲げ、海洋プラスチックを回収したリサイクル・キーホルダーを制作。SDGs「海の豊かさを守ろう」を学ぶ海外授業で使う教材として、なかよし学園が世界実装します。

対馬は海流の合流点に位置し、季節風や潮の影響で大量の漂着ごみ(とりわけ海洋プラスチック)が打ち寄せる“海ごみ最前線”です。1年生はこの現実から目をそらさず、「課題を魅力に変える発信!」を合言葉に、回収プラスチックを磨き・加工してリサイクルキー ホルダーを制作しました。

単なる清掃活動で終わらせず、“自分たちの手で価値に変える”ところまで踏み込んだ点が学びの核です。なかよし学園はこの成果物をSDGs目標14「海の豊かさを守ろう」を学ぶ海外授業の教材として実装し、対馬の取り組みを世界の教室に届けます。現地からの反応はCoRe Loopで学校へ還流させ、地元課題→国際教材→フィードバックの循環で、子どもたちの小さな行動が海を越えて世界の行動につながることを可視化していきます。

中学1年生が作成した海洋プラスチックごみリサイクルキーホルダー。これから海の豊かさを守る教育と共に世界に届けられる。

作成した1年生のみなさん。行動を起こすことが世界を変える。なかよし学園はこの取り組みを応援する。

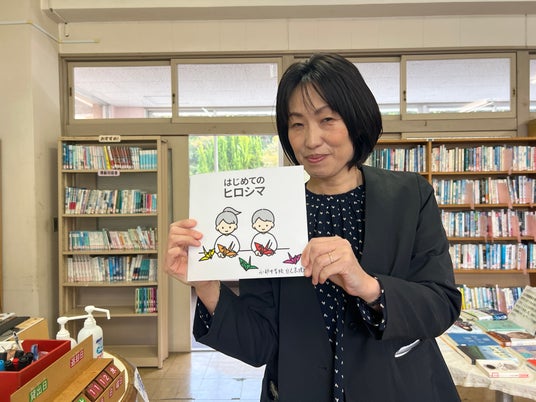

また、西部中はなかよし学園が行うPeace Batonプロジェクト(『はじめてのヒロシマ』学習教材の翻訳・普及)にも参加し、“地域の学びを世界の平和づくりに接続する”循環を、学校・保護者・地域が一体となって進めています。

Peace Baton は、広島平和記念資料館の学習教材『はじめてのヒロシマ』を、生徒自身の言葉で翻訳・編集し、届け、反応を受け取り、次の学びへ返す往還型の平和学習プログラムです。西部中では、国語や総合の時間を活用して言葉の選び方や歴史的背景を学びつつ、読み合わせ→語句調整→校内確認のプロセスで品質を高めました。制作した絵本は、なかよし学園の国際ネットワークを通じて世界各国へ届けられ、現地の授業で「戦争の記憶を平和の行動へ変える」教材として活用されます。

届いた後は、手紙・写真・短い動画などのフィードバックが CoRe Loop で学校に“還流”。生徒は「自分の言葉が誰かの学びになった」という実感をもとに、表現の磨き直しや次のアクション(例:多言語版、やさしい日本語版、平和カルタとの連動教材)へ発展させます。地域の学びを世界の平和づくりに接続する循環を、学校・保護者・地域が役割分担して継続できるのが Peace Baton の価値であり、西部中はその実装校としてモデルを築いています。

生徒が翻訳した「はじめてのヒロシマ」。絵本から平和が始まる

自ら考えた教材を託す生徒たち。世界とつながるプラットフォームで生き生きと学ぶ生徒たちの姿が見られた

シリア・デリゾール県の教育庁届いた「はじめてのヒロシマ」

シリアの政府高官に広島の学びが届く。戦後80年の今、日本の子どもたちが世界で活躍する場をなかよし学園が作る

代表メッセージ――「日本発・実装型の平和教育」を子どもたちの誇りに

なかよし学園 代表 中村雄一

「今年、全国50校を超える学校とフリースクールで1万人以上が世界とつながりました。遠いと思っていた海の向こうに、同じ毎日を生きる80億人がいることを実感として学ぶ。その瞬間に助け合う力が育ちます。西部中の『SEIBU PEACE KARUTA』は、日本発の新しい平和教育モデルです。子どもたち自身の活動が記事になって社会に評価されることは、次の行動への最高のエネルギーになります。ここから、世界を前進させるリーダーが必ず生まれます。」

世界中で教育によって平和を構築するなかよし学園中村雄一代表。これからも世界と日本をつなぐ活動は続く。

戦後の焼け野原を生き抜くシリアの人々に日本からの応援が勇気と希望を届ける

デリゾール大学で長崎の原爆から平和を伝える中村雄一代表

「世界とつながる学びプロジェクト」とは

本プロジェクトは、経済産業省「探究・校務改革支援補助金」の採択事業として、CoRe Loop(つくる→届ける→共創→還る→拡張)を学習設計の中核に据え、各校の探究・地域特産・文化・部活動の成果物を“世界で使える教材”へと変換します。

教材はケニア、シリア、ルワンダ、南スーダン、コンゴ民主共和国、カンボジア、東ティモール等の現場で授業実装し、現地から届く手紙・写真・動画などの反応を再び教室へ還流させることで、学びを実装・改善・拡張していきます。

参加は全国50校超(小・中・高・特別支援・フリースクール)に広がり、動員人口は1万人超。平和カルタ、防災教材、食育キット、音楽・お茶・工作などの文化紹介教材まで生徒児童の独自のアイデアで多様に展開。児童生徒が“支援される側から支援する側へ”と主語を転換し、実地の国際協働を通じて探究を社会の力に変えるモデルを確立しています。

世界中で活躍する日本の生徒児童の教材

世界中で活躍する日本の生徒児童の教材

世界中で活躍する日本の生徒児童の教材

取材・お問い合わせ

特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト

〒270-0021 千葉県松戸市小金原4-14-14

担当:事務局・広報 中村 里英

TEL:047-704-9844/E-mail:nakayoshigakuen.office@gmail.com

Web:http://www.nakayoshigakuen.net/npo/index.html

※写真・動画・教材サンプルの提供が可能です。表記の際は「SEIBU PEACE KARUTA」および「世界とつながる学びプロジェクト」をご使用ください。